Les armes à feu dans le cinéma

Auteur : Dam – Date : 22 Août 2004

LES ARMES A FEU DANS LE CINEMA

Qui n’a jamais vu dans un film une arme à feu ? A part les personnes frappées de cécité, tout le monde a déjà vu une scène où les balles sifflent de partout, où les corps tombent par dizaines, où le sang gicle par hectolitre…Bon je m’emporte mais vous avez compris que les armes à feu sont étroitement liés au cinéma, d’une part car le genre le veut (policier, guerre…), et d’autre part car la fascination létale de l’arme à feu se retranscrit facilement dans n’importe quelle scène, et ce, souvent de manière dramatique (un bon duel dans un western en est l’exemple ultime). Impossible d’imaginer un western, un film de guerre ou bien un polar sans arme !

Mais le ciné n’est pas le seul média où s’exprime la poudre : jeux vidéo, BD, roman…cave de banlieue (ahem, oubliez)…ils sont partout mais souvent le vocabulaire est mal usité ou non compris par le profane. C’est pourquoi cet article vous propose d’entretenir votre culture, non pas tant pour devenir le parfait Redneck en connaissant de façon exhaustive l’univers des armes à feu (un article n’y suffirait pas), mais plus simplement pour comprendre ce que vous voyez, entendez, lisez, en connaissant les bases.

I – Comment ça marche ?

|

|

Avant tout, commençons par le début, qu’est ce qu’une arme à feu ? Simplement un truc qui propulse des boulèèèètes (© Sarfati). Oui en gros c’est ça, on appuie sur une gâchette, qui enclenche un mécanisme : le percuteur vient à la fin frapper la cartouche.

Mais qu’est ce qu’une cartouche ? Une cartouche se compose de plusieurs éléments :

–![]() L’étui (ou la douille quand celle-ci est vide) qui se divise en deux parties : le corps (qui contient la poudre, l’amorce et le projectile) et la tête (la base de la cartouche qui est toujours circulaire et où vient taper le percuteur).

L’étui (ou la douille quand celle-ci est vide) qui se divise en deux parties : le corps (qui contient la poudre, l’amorce et le projectile) et la tête (la base de la cartouche qui est toujours circulaire et où vient taper le percuteur).

–![]() La poudre est le propulsif d’un projectile : lors de la percution la poudre s’embrase très rapidement, cette combustion produit des gaz chauds, ces derniers en prenant expansion dans la douille augmentent la pression et le projectile part. Voilà, contrairement aux idées reçues la poudre n’explose pas.

La poudre est le propulsif d’un projectile : lors de la percution la poudre s’embrase très rapidement, cette combustion produit des gaz chauds, ces derniers en prenant expansion dans la douille augmentent la pression et le projectile part. Voilà, contrairement aux idées reçues la poudre n’explose pas.

–![]() L’amorce crée l’étincelle lors de la percution et fait que la poudre s’enflamme.

L’amorce crée l’étincelle lors de la percution et fait que la poudre s’enflamme.

–![]() Le projectile est la partie finale de la cartouche, il est souvent composé de plomb pur ou d’un alliage à base de plomb car cet élément est très dense et résiste aux fortes chaleurs.

Le projectile est la partie finale de la cartouche, il est souvent composé de plomb pur ou d’un alliage à base de plomb car cet élément est très dense et résiste aux fortes chaleurs.

|

|

Très souvent les canons sont rayés afin de rendre la trajectoire du projectile stable par effet de gyroscopie (comme la toupie qui est stable quand elle tourne et qui tombe en s’arrêtant).

Lors de la propulsion il arrive qu’un flash survienne, mais ce n’est pas toujours le cas comme le laisse penser le cinéma, cela dépend de la quantité de poudre.

De même le bruit d’une arme à feu est souvent utilisé comme un effet sonore plus ou moins bien rendu. Sachez tout de même que ce bruit correspond à la quantité de poudre dans la cartouche, il arrive même que lorsque la quantité de poudre soit trop petite, on n’entende rien du tout (on parle de « balles silencieuses »). Le silencieux arrive à point pour préserver les tueurs professionnels d’éventuels témoins. Le principe est simple, il s’agit de ralentir les gaz à la sortie du canon de sorte à les rendre quasi inaudibles. D’ailleurs ce n’est pas pour rien qu’au cinéma l’emploi de cet accessoire est souvent l’apanage des tueurs professionnels.

|

|

Le bruit d’une détonation peut également venir de la balle elle-même quand cette dernière atteint une vitesse subsonique (supérieur à 340 m/s).

Voilà on ne rentrera pas dans de plus amples détails inutiles et gonflants, passons maintenant au calibre.

II – Plus c’est gros plus c’est bon ?

Tout le monde a déjà entendu le mot « calibre » sans vraiment savoir précisément ce que c’était, et pour cause, aucune nomenclature rigoureuse n’existe sur le sujet.

Alors qu’est ce qu’un calibre ? En fait pas mal de choses, faute de nomenclature unique, on peut traduire les chiffres d’un calibre comme étant le diamètre d’un projectile, la longueur de l’étui, le nombre de projectile dans la cartouche, l’année de création de la cartouche ou bien le diamètre intérieur de l’arme pour laquelle la cartouche est produite.

A partir de là, il faut plutôt considérer les différentes appellations comme des noms (comme pour un processeur de PC en fait) et non comme une description exacte de la cartouche.

Ensuite, c’est sûr il existe bien une description dans le nom de ces munitions, tout n’est pas à jeter c’est juste une histoire de contexte, pour cela il existe deux systèmes. Le premier est européen et utilise le système métrique (ex. : 9mm*19mm, soit un diamètre de la balle de 9mm et une longueur de l’étui de 19mm). On prononcera ainsi pour un calibre 11,43 mm par exemple, « calibre onze quarante trois ».

Mais comme rien n’est parfait, il n’existe pas de calibrage unique dans le système européen, en effet, un 9mm peut en fait mesurer dans la réalité 9,02 mm ou 8,95 mm, ça dépend des marques. La longueur peut aussi être variable…Pour autant on l’appellera toujours 9mm, c’est à devenir fou. Pour ne pas se tromper, on est venu à distinguer ces munitions par des noms (ex : 9mm Parabellum, 9mm Browning, 9mm Luger…).

Le système anglo-saxon utilise le pouce (ou inch, soit environ 25,4 mm). Par exemple, un calibre 38 correspond en fait à 0,38 pouces (on l’écrit .38). De même que pour le système européen, les chiffres ne sont pas toujours exacts, un .44 mesure en fait 0,429 pouces…

Sachez pour le détail que les britanniques parlent en pouces jusqu’à 3 décimales (ex : 0,300 pouces) et les américains jusqu’à 2 décimales (ex : 0,30 pouces sauf pour un .357). Tout cela se prononce ainsi : pour un .50 on dira « calibre cinquante » dans le système américain, et pour un 0.300 on dira « calibre trois cents » pour les anglais.

Il existe aussi une nomenclature des cartouches selon leur poudre sous forme de .30-30 (soit une cartouche .30 propulsé par 30 grains de poudre), mais cela reste assez rare.

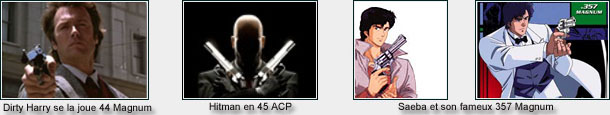

A tout cela peut s’ajouter la charge de poudre dans la cartouche. Et là on voit apparaître des termes qui sont familiers comme « Magnum », « Maxi », « Spécial »…Ces termes définissent la charge de poudre, qui va correspondre à la puissance du projectile, le calibre n’a dans ce cas rien à voir…un calibre X inférieur à un calibre Y peut être plus puisant selon sa charge de poudre.

Un .357 magnum est la version plus puissante d’un .38 spécial, il aurait dû s’appeler .38 magnum mais pour une raison mystérieuse ça n’est pas le cas. De même, un .44 magnum est la version plus puissante d’un .44 special, elle-même plus puissante qu’un .44 Russian, qui était une version améliorée du .44 american…ahem vous comprenez ?

On peut également voir sur ces calibres la marque du fabricant tel un .45 ACP (automatic colt pistol), ou un .38 « S&W » (Smith et Wesson).

Bon voilà je crois que vous êtes au point concernant les calibres, la chose à retenir c’est qu’il vaut mieux les considérer comme un nom…après ça passe mieux !

III – Les types d’arme

On peut classer les armes selon leur type ou bien leur mécanique de tir.

Les types d’armes à feu :

|

|

Pistolet : arme de poing à chambre intégrée au canon ou en permanence alignée avec le canon. Sans doute l’arme la plus courante.

|

|

Revolver : arme de poing équipé d’un cylindre tournant, appelé barillet, contenant des chambres pour des cartouches individuelles. Un revolver peut tirer de deux façons : en simple ou en double action. Un revolver simple action (ou single action) signifie que le chien doit être armé manuellement avant chaque coup. Dans le cas d’un revolver double action, le chien est armé automatiquement lorsqu’on appuie sur la détente.

|

|

Fusil : arme d’épaule équipée d’un canon de longueur supérieure ou égale à 16 pouces (40,64 cm). Le canon d’un fusil est lisse (dépourvu de rayures), les fusils d’assaut (leur canons sont rayés) sont donc en fait … des carabines.

|

|

Carabine : arme d’épaule équipée d’un canon de longueur inférieure à 16 pouces (40,64 cm). La précision de la carabine est inférieure à celle du fusil dont elle a été adaptée.

|

|

Fusil mitrailleur (mitraillette légère) : arme légère individuelle capable de tir automatique, tirant des cartouches de faible puissance, et avec une portée et une précision limitée.

|

|

Pistolet mitrailleur : arme individuelle d’épaule capable de tir automatique ou au coup par coup (semi-automatique), utilisant une munition de pistolet.

(A noter que la différence entre les trois types précédents est assez subjective…)

|

|

Mitrailleuse lourde : mitrailleuse polyvalente mise en oeuvre par une escouade, montée sur un bipied et maintenue à l’épaule dédié au tir soutenu, montée sur un trépied ou sur un véhicule. L’ultime mitrailleuse est la fameuse gatling.

On peut aussi les classer selon leur mécanique de tir :

|

|

Arme à feu automatique : Charge, tire et éjecte automatiquement les cartouches, aussi longtemps que la détente est maintenue enfoncée et qu’il reste des cartouches à tirer. Des mitraillettes sont souvent référées en tant qu’armes à tir sélectif : un sélecteur est positionné pour choisir parmi Sécurité, Semi-Auto ou Automatique.

|

|

Arme à feu semi-automatique : Charge, tire et éjecte une cartouche à chaque pression de la détente. La détente doit être pressée puis relâchée pour que le cycle s’accomplisse. Les pistolets sont des armes automatiques pour la plupart.

|

|

Arme à glissière : Une arme à glissière est caractérisée par un fût mobile qui est actionné manuellement pour chambrer une cartouche et éjecter la douille vide. Il s’agit d’un actionnement par pompe.

|

|

Arme à verrou : Typiquement une carabine, nécessite qu’un verrou (semblable à ceux utilisés pour verrouiller les portes de maison) soit manipulé d’arrière en avant pour chambrer une cartouche et éjecter la douille vide.

|

Arme à barillet : Le principe est très simple. On insère les cartouches dans un barillet (cylindre de métal percé de trous destinés à recevoir les cartouches) préalablement ouvert, on referme le barillet et on est prêt à tirer. Pour éjecter les douilles vides, on ouvre le barillet, on actionne une tige métallique située à l’avant du barillet et les douilles tombent par terre. |

|

|

| Arme à charnière : Ce sont souvent des fusils de chasse. |

|

Arme à levier : Actionnement par levier situé derrière la détente. Typique des westerns. |

IV – Ciné et cliché

Au cinéma, l’utilisation des armes est souvent foireuse, par ex. un type qui tire avec deux flingues a peu de chance de toucher sa cible. Bon on voit souvent des choses qui nous étonne mais qui sont vraies, par exemple dans les westerns les types qui tirent et qui rechargent avec leur paume comme des malades vient du fait qu’il s’agit de revolver single action, c’est pas pour la pause, hein !

Bon pareil pour les vols planés après une décharge de fusil à pompe, c’est pas vraiment possible sur Terre mon bon monsieur. Idem, la facilité des tirs au fusil à lunette n’existe pas, c’est super complexe (ça vaut pour les jeux vidéos).

Au final, connaître les types d’arme peut paraître, pour certains, futile, mais pour les puristes, rien de tel pour voir certaines aberrations du cinéma ou tout simplement comprendre ce que l’on voit. J’espère que cet article vous servira pour la suite…hasta la vista, Baby !

Cadeau Bonus :

Bon comme je suis gentil je vais vous dire ce que signifie le titre du film Full Metal Jacket, ça vient du nom d’une balle blindée avec un noyau en métal (ou un alliage comme le plomb par ex.) enveloppé d’un autre métal (ou d’un alliage comme le laiton par ex.).

Source : http://www.chez.com/ticoq18 / http://briconique.free.fr